03013 Der Stellenwert von Radon im neuen Strahlenschutzgesetz

|

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich in Gebäude eindringen kann und statistisch nach Tabakrauch die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs [1]. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde Radon als großes Thema in die Neugestaltung des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) aufgenommen.

Im neuen StrlSchG wird erstmals ein Referenzwert von 300 Bq/m³ festgelegt, der in Verbindung mit der neuen Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zur Bewertung der Radonkonzentration in Innenräumen (Wohnräume und Arbeitsplätze) herangezogen werden muss. Bei Überschreitung dieses Referenzwerts ist zu entscheiden, ob und ggf. welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind, um den Radonzutritt in Innenräume zu erschweren. Das neue Strahlenschutzgesetz setzt bei Bestandsbauten vor allem auf die Eigenverantwortung des Eigentümer um für erweiterten Radonschutz zu sorgen. Zudem sieht das Strahlenschutzgesetz besondere Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten bei erhöhten Radonwerten am Arbeitsplatz vor. Der Arbeitgeber muss u. a. einen Radonmaßnahmenplan aufstellen und diesen regelmäßig aktualisieren. Im Maßnahmenplan sollen die Maßnahmen zur Reduzierung der Radonkonzentration und die Ziele zur Reduktion der Risiken durch Radon in Innenräumen von Arbeitsplätzen aufgestellt werden [1]. von: |

1 Die geografische Verteilung von Radon und dessen Entstehung

Unterschiedliche Radon-Konzentration in Deutschland

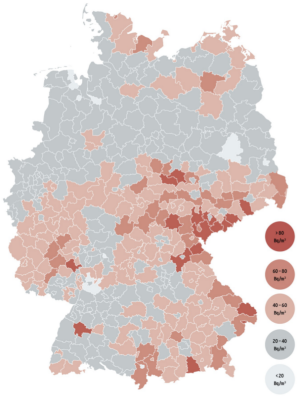

Radon ist fast überall in Deutschland nachzuweisen. Der Gehalt im Boden hängt jedoch von den geologischen Strukturen ab (s. Abb. 1). Die Karte in Abbildung 1 ist im Jahr 2006 im Rahmen der Studie „Abschätzung des attributablen Lungenkrebsrisikos in Deutschland durch Radon in Wohnungen” entstanden und basiert auf einer statistischen Auswertung von rund 60.000 Messungen in etwa 27.000 Wohnungen, die im Auftrag des Bundes von Beginn der 80er Jahre bis 2005 vorgenommen wurden [2]. Die regionale Verteilung zeigt eine niedrige Konzentration in Norddeutschland, während in den Mittelgebirgen, dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald deutlich höhere Konzentrationen von Radon zu erwarten sind. Beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) können entsprechende Karten eingesehen werden.

Abb. 1: Radonkonzentration in Wohn- und Arbeitsräumen [2]

Radon ist fast überall in Deutschland nachzuweisen. Der Gehalt im Boden hängt jedoch von den geologischen Strukturen ab (s. Abb. 1). Die Karte in Abbildung 1 ist im Jahr 2006 im Rahmen der Studie „Abschätzung des attributablen Lungenkrebsrisikos in Deutschland durch Radon in Wohnungen” entstanden und basiert auf einer statistischen Auswertung von rund 60.000 Messungen in etwa 27.000 Wohnungen, die im Auftrag des Bundes von Beginn der 80er Jahre bis 2005 vorgenommen wurden [2]. Die regionale Verteilung zeigt eine niedrige Konzentration in Norddeutschland, während in den Mittelgebirgen, dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald deutlich höhere Konzentrationen von Radon zu erwarten sind. Beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) können entsprechende Karten eingesehen werden.

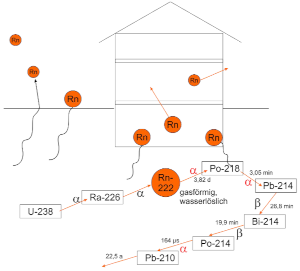

Aus dem Erdreich kommt Radon ins Freie und kann je nach Bauausführung und Dichtigkeit der Bodenplatte in Gebäude eindringen. Im Außenbereich ist die Radonkonzentration relativ gering, da es sich mit der Umgebungsluft vermischt (s. Abb. 2).

Abb. 2: Wie Radon in die Wohn- und Arbeitsräume eindringen kann.

Zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das geruchs- und geschmacksneutral ist. Atmet man Radon und seine radioaktiven Folgeprodukte über einen längeren Zeitraum in erhöhtem Maße ein, steigt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Medizinisch relevant ist dabei die im Zerfallsprozess entstehende α-Strahlung, die aufgrund des hohen linearen Energietransfers eine starke Zellschädigung vor allem des empfindlichen Lungenepithels verursachen kann. Die Zerfallsprodukte von Rn-222 sind feste Stoffe; sie verbleiben im weiteren Zerfall in der Lunge. Neben der α-Strahlung entsteht dabei auch β-Strahlung, die ebenso ein hohes Risikopotenzial für die Lunge besitzt. Radon ist statistisch nach Tabakkonsum die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs [1].

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das geruchs- und geschmacksneutral ist. Atmet man Radon und seine radioaktiven Folgeprodukte über einen längeren Zeitraum in erhöhtem Maße ein, steigt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Medizinisch relevant ist dabei die im Zerfallsprozess entstehende α-Strahlung, die aufgrund des hohen linearen Energietransfers eine starke Zellschädigung vor allem des empfindlichen Lungenepithels verursachen kann. Die Zerfallsprodukte von Rn-222 sind feste Stoffe; sie verbleiben im weiteren Zerfall in der Lunge. Neben der α-Strahlung entsteht dabei auch β-Strahlung, die ebenso ein hohes Risikopotenzial für die Lunge besitzt. Radon ist statistisch nach Tabakkonsum die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs [1].

Vorkehrungen

Durch die Neufassung im StrlSchG und der StrlSchV werden Arbeitgeber und Bauherren verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um Arbeitnehmer respektive Bewohner vor Radon zu schützen. „Die Strahlenschutzverordnung konkretisiert dies nun. Zum einen legt die Verordnung Kriterien fest, anhand deren Gebiete eingegrenzt werden sollen, in denen besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Radon greifen sollen. Bis 2.020 müssen die Bundesländer die Gebiete mit hohem Radonvorkommen (Radonvorsorgebiete) ermitteln und bekanntgeben.” [3]. Mittels einfacher Maßnahmen, wie z. B. regelmäßiges Lüften, kann der Radongehalt im Innenbereich deutlich gesenkt werden. Weiterführende Maßnahmen aus der StrlSchV können demnach eine fachgerechte Isolierung gegenüber der Bodenfeuchtigkeit sowie radondichte Baumaterialien sein oder das Abführen von radonhaltiger Luft aus dem Haus. In den Radonvorsorgegebieten ist bei dem Neubau mindestens eine der in der Verordnung genannten Maßnahmen in der Bauphase umzusetzen [3].

Durch die Neufassung im StrlSchG und der StrlSchV werden Arbeitgeber und Bauherren verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um Arbeitnehmer respektive Bewohner vor Radon zu schützen. „Die Strahlenschutzverordnung konkretisiert dies nun. Zum einen legt die Verordnung Kriterien fest, anhand deren Gebiete eingegrenzt werden sollen, in denen besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Radon greifen sollen. Bis 2.020 müssen die Bundesländer die Gebiete mit hohem Radonvorkommen (Radonvorsorgebiete) ermitteln und bekanntgeben.” [3]. Mittels einfacher Maßnahmen, wie z. B. regelmäßiges Lüften, kann der Radongehalt im Innenbereich deutlich gesenkt werden. Weiterführende Maßnahmen aus der StrlSchV können demnach eine fachgerechte Isolierung gegenüber der Bodenfeuchtigkeit sowie radondichte Baumaterialien sein oder das Abführen von radonhaltiger Luft aus dem Haus. In den Radonvorsorgegebieten ist bei dem Neubau mindestens eine der in der Verordnung genannten Maßnahmen in der Bauphase umzusetzen [3].

Studien und Abschätzungen nach zu urteilen hat eine Erhöhung der Radonkonzentration in der Raumluft um ca. 100 Bq/m³ zu einem statistisch signifikanten Anstieg des Lungenkrebsrisikos um ca. 10 % geführt; weitergehende Modelle sagen bei 1.000 Bq/m³ eine Verdoppelung des Lungenkrebsrisikos vorher [4].

2 Radon im neuen Strahlenschutzgesetz

Richtlinie 2013/59/Euratom

Das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) sorgt für einen wirksamen, dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepassten Strahlenschutz. Aufgrund der Vorgaben der Richtlinie 2013/59/Euratom wurde der Anwendungsbereich des Strahlenschutzrechts erweitert und in dem neuen Strahlenschutzgesetz am 12. Mai 2017 vom Bundesrat verankert.

Das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) sorgt für einen wirksamen, dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepassten Strahlenschutz. Aufgrund der Vorgaben der Richtlinie 2013/59/Euratom wurde der Anwendungsbereich des Strahlenschutzrechts erweitert und in dem neuen Strahlenschutzgesetz am 12. Mai 2017 vom Bundesrat verankert.